【時報訊】立場新聞母公司、前立場總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐被控發布煽動刊物案,今年4月完成控辯雙方案情後,押後至昨天於區院續審。控方結案陳辭時追溯至19世紀的案例(見表),力陳傳媒影響力大,須施加適當限制,因此新聞比言論自由的空間窄,但強調法律界線清晰,對新聞自由「侵犯很微」;控方又重申,社會仍有國家安全危機,網上的煽動信息如同「播種」,時機成熟時便會長成強大勢力。審訊今續。

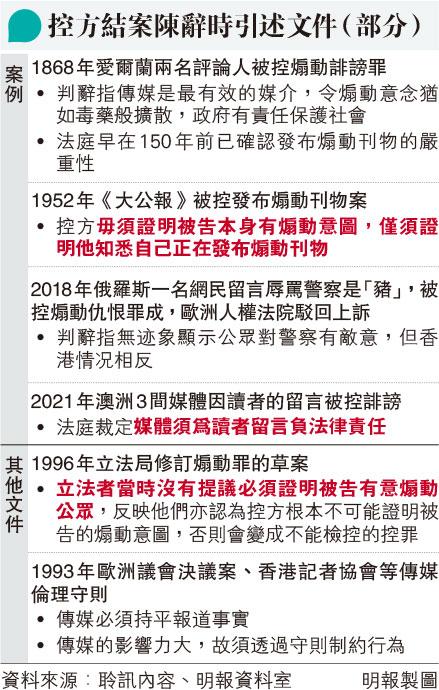

代表控方的署理助理刑事檢控專員伍淑娟首先陳辭,指傳媒有能力影響,甚至塑造公眾輿論,並追溯至1868年的案例,指法庭早在150年前已確認傳媒的影響力,在現今人人「機不離手」的社會,「沒有媒介比像立場新聞般的網媒有效」。辯方此時指出,香港在1868年尚未訂立及修訂本案控罪,古舊案例未必能協助法庭判斷。

引45宗反修例案 指大部分均認罪

「公眾清晰見紅線 鍾應彈指間掌握」

控方繼續引述中大傳播與民意調查中心在2019的傳媒公信力調查,當中立場新聞排名第二,《蘋果日報》則排首位,足見立場新聞的影響力。辯方隨即糾正,調查中排首位的是Now新聞,其次是香港電台,立場新聞位列第三。

此外,控方陳辭亦列出45宗源於2019年反修例運動的案件,包括共19宗煽動罪案件、前「學生動源」召集人鍾翰林案、中西區議會前主席鄭麗琼承認違反警員「起底禁制令」等,以佐證社會仍有「迫切」的國家安全危機。控方認為此等案例反映公眾對警方,以至中央的敵意深,容易受傳媒的假消息誤導;大部分煽動案的被告均認罪,證明公眾清晰看到「紅線」,故控方質疑鍾沛權理應「彈指之間掌握所有資訊,他怎會不知道呢?」

指網上發布有累積效果 如「那首歌」海外仍播

控方續指出,上述案例幾乎全部與互聯網有關,而網上信息一旦發布之後,便有累積效果,猶如種子等候時機萌芽成長,就像近日有日本留學生被控煽動罪;律政司入稟禁制「那首歌」後網上仍能聽到該歌曲,在海外的示威亦會播放。

「即使侵犯新聞自由,相比國家責任微不足道」

對於辯方爭議控罪不合憲,限制新聞自由,控方力陳法庭需要平衡新聞自由及國家維護國安的權利,而基於案發時香港特殊的政治環境,法庭有正當理由限制新聞自由;控方又重申,無意貶低新聞自由,但公眾依賴傳媒獲取資訊,傳媒應對社會負責任,法律只是要求傳媒謹慎工作,「即使有侵犯(新聞自由),相比起國家的責任仍是微不足道」。

舉《大公報》等案例 指煽動毋須證意圖

另外,控方列舉《大公報》案等多則來自上世紀的案例,主張毋須證明被告本身有煽動意圖,只須他知悉刊物的煽動成分仍執意發布,「不論是誰寫的,只要他發布了,他就要負責任」;控方亦毋須證明文章實際上煽動到任何人,只須證明被告能預計到文章有「潛在」煽動效果。

本案原定上周一(19日)結案陳辭,惟因控方代表伍淑娟確診新冠病毒,押後至昨天續審。伍昨甫開庭表示,自己仍在放病假,已盡力到庭處理結案陳辭,獲准坐下陳辭。她在庭上亦多次咳嗽,部分案例交由其副手閱讀。